Саратов - город юности, раннего периода творчества и всей творческой судьбы Александра Павловича Кибальникова.

|

Утро в Саратове выдалось просто чудесное - солнечно, ветрено, по небу плывут облака, высоченные тополя шумят всеми своими листами… В общем - красота! |

|

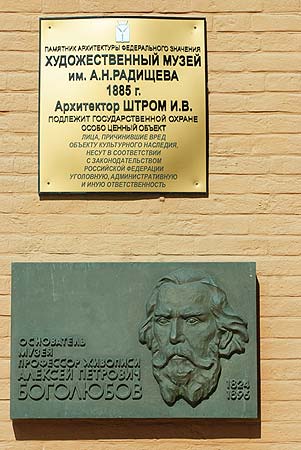

К тому же мы уже давно опаздывали на встречу в Саратовский Государственный художественный музей им. А.Н. Радищева и, как это почти всегда бывает в незнакомом городе, всякий раз сворачивали не туда, откровенно удаляясь от места назначенной встречи. Не выдержав нахлынувшего потока впечатлений, эмоций и солнечных лучей, нехватки времени и бесконечных поворотов, мы разругались совершенно и шли по разным сторонам улицы…

|

|

|

|

|

|

|

|

|

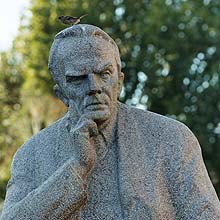

И тут спасительной зеленою волною накатило слева: «Вот, видишь – это парк «Липки», теперь понятно, куда идти!» Вдоль парковой ограды уверенно направившись вперед, через минуту я увидела чуть впереди Саратовский храм Иконы Божьей матери «Утоли моя печали» и, уже совершенно подготовленная, медленно стала поворачиваться к площади – вот и острокрышая Саратовская консерватория, так хорошо знакомая по черно-белым архивным фотографиям, а вот и он – живой, нахмуренный, с крепко сцепленными на груди руками… Памятник Н.Г. Чернышевскому в Саратове.

|

|

|

Ветер дунул с той самой, нужной стороны – и кроны деревьев парка «Липки» затрепетали, и волосы русского писателя метнулись от порыва ветра, и полы его сюртука колыхнулись…

И в это легкое, неуловимое мгновенье я вдруг почувствовала совершенную такую… тишину.

|

|

|

То же самое чувствовала я в далекой школьной своей жизни, когда из окон пятого этажа МСХШ выхватывала взглядом гранитную фигуру Третьякова напротив, перед галереей. «Все будет хорошо», - думала я тогда, всматриваясь издалека в лицо Павла Михайловича.

«Все будет в полном порядке», - подумала я на Саратовской площади и пошла нарезать круги у памятника, разглядывая его с особым пристрастием.

|

|

|

|

|

|

Когда мы что-то очень сильно любим, всегда стараемся найти изъян.

Наверное затем, чтобы нам стало легче, ведь очень трудно находиться рядом с совершенством…

Изъянов в памятнике я не обнаружила: с любой точки зрения совершенная круглая скульптура. Редкий памятник так выразителен и характерен даже со спины…

И вот что удивительно, я вдруг задумалась: а был ли Николай Гаврилович Чернышевский в своей жизни так красив духовно?

Ответ на этот вопрос еще предстояло найти, но теперь мы опаздывали на встречу.

|

|

|

|

|

|

Именно здесь, в Музее-усадьбе писателя, во флигеле Эдемовых, где нынче представлена экспозиция работ замечательного саратовского художника В.О. Фомичева, близко знавшего и дружившего с Александром Павловичем Кибальниковым, была открыта 22 августа 2012 года выставка посвященная столетию великого скульптора.

С любезного разрешения дирекции музея мы представляем вашему вниманию фотосъемку экспозиции.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Галина Платоновна лично провела нас по музейным залам Мемориального дома семьи Чернышевских и согласилась дать небольшое интервью. Мы беседовали на балконе дома Чернышевских, откуда прежде открывалась широкая, да и сегодня все еще заметная, панорама Волги…

|

|

|

Мы сердечно благодарим директора музея Галину Платоновну Муренину, главного хранителя фондов музея Елену Манову и всех сотрудников Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского за начатое сотрудничество и активное содействие в подготовке выставки, посвященной столетию А.П. Кибальникова в Москве, в Музейно-выставочных залах Лицея Российской Академии Художеств.

Галина Платоновна показала нам и дорогу к памятнику Константину Федину работы А.П. Кибальникова, став в этот день не только проводником двух московских художников в Саратове, но творческой судьбы Народного Художника страны. От первого созданного им городского памятника, принесшего широкую известность и народную славу – к последнему, самому позднему, открытому за один год до смерти скульптора.

|

|

|

|

От образа русского писателя-публициста 19 века, мыслителя-демократа, работавшего некогда в журнале «Современник» Николая Гавриловича Чернышевского – к образу русского писателя-гуманиста 20 века, участника литературного объединения «Серапионовы братья» Константину Федину.

Из 1953 года в 1986 год. И между этими датами в творческой судьбе скульптора: памятник футуристу Владимиру Маяковскому в Москве(1958), памятник имажинисту Сергею Есенину в Рязани (1975), памятник русскому писателю 18 века, дворянину Александру Радищеву в Саратове (1974), задуманному еще во время работы над образом Николая Чернышевского в 1946-48 году.

И если мы сейчас отбросим названия литературных группировок и борьбу идеологий, тогда увидим, как неразрывно связаны в России Художник и Поэт, как сливаются и питают друг друга Образ и Слово.

И берется Художник за кисть и резец, чтобы зримым сделать слово;

И Слово гремит и поет, и нежно шепчет о Художнике.

Это в нашей традиции, в наших корнях, в наших генах и памяти.

И, наверное, Чернышевский на Саратовской площади – поэтизирован.

И нет ни тени сомнения, что поэтизирован этот текст.

А как же иначе?

Если исчезнет из нашей жизни и культуры Поэзия…

что же тогда останется?..

КРАСОТА

Во всем и всюду разлита

Душа Господня – красота:

В утесе и в морской пучине,

В лесной чащобе и в пустыне,

В плаву рыбачьем, в лете птицы,

Во всем, куда ни устремится

Взгляд наблюдательный, живой.

И нам лишь кажется порой,

Что нет бездушней и мертвей

Лежащих на меже камней,

Что алых роз букет огромный

Красивее ромашки скромной.

Ваятель камень прозревает,

Влюбленный на цветке гадает.

Геннадий Богословский